這十幾年的科技日新月異快速發展,再加上這兩年的全球疫情衝擊,讓企業的經營管理模式起了大變化,甚至很多人在面對企業問題都覺得創新思維能力不夠用。我上週在教育部主辦的一場訓練課程講「商業模式創新」,對象是大專院校的教授老師們,幫助老師們在轉職或創業的過程中,能夠了解目前產業的實際現況。課程中我舉了很多實際發生個案來驗證商業模式創新方法工具的運用,尤其是充分掌握跨領域(跨界)新技術、新服務、新產品的創新組合,來完成客戶真正「待完成的工作」,這樣的價值主張才能打動人心創新成功。

所以特別找出底下這篇凱文‧凱利對於未來的12個必然發展趨勢演講文章與大家分享,希望對於發展中的企業能提供「借勢轉型」的能量。

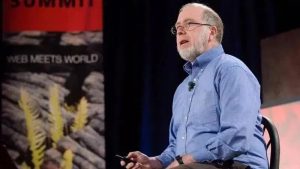

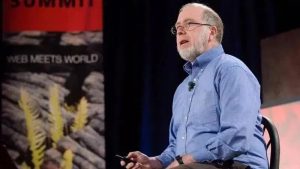

△凱文·凱利

演講者:凱文·凱利,《連線》(Wired)雜誌創始主編。《全球概覽》雜誌前出版人,第一屆駭客大會(Hackers Conference)發起人,他的文章還出現在《紐約時報》、《經濟學人》、《時代》、《科學》等重量級媒體和雜誌上。

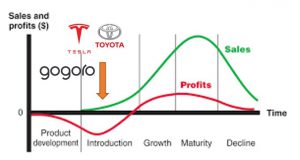

一般剛開始的顛覆性技術、產品都是來自邊緣化的,具有以下這些特點:品質差、高風險、利潤低、市場小、未被證實的,而且無人聞問願意進入這個市場。

我想講一些長期的趨勢,這種必然的趨勢都是交織在一起的、互相依賴的,但最後朝同一個方向前進。

跟30年後的我們相比,現在的我們就是一無所知,必須要相信那些不可能的事情,因為我們尚處於第一天的第一個小時——開始的開始。

我想講一講未來20年的技術走向。技術都會有一個前進的方向,我把它叫做必然,就是這個趨勢像重力一樣,一定會發生。比如有了晶片、電波等,必然會出現互聯網,會出現手機。

我不想講蘋果會不會取勝,特斯拉會不會取勝,中國今後怎樣,美國將來怎樣,這不是我說的必然。

我說的是一種總體趨勢,我相信這些趨勢是可以預測的,但是它的細節無法預測。

比如電話一定會出現,但蘋果不是;網路一定會出現,但Twitter不是。我想講一些長期的趨勢,這種必然的趨勢都是交織在一起的、互相依賴的,但最後朝同一個方向前進。

1形成(becoming)

——所有的東西都在不斷升級

下雨時每一滴水會如何進入到山谷,這個路線是肯定無從瞭解的。但是你一定知道方向——因為有重力,所以必然向下。而類似于必然發生的“重力”,商業趨勢也是必然的,總體趨勢一定能夠預知。

我們是有選擇的。在未來,新的技術必然會出現,我們可以選擇想要新技術以什麼樣的形式出現——也就是說“到底出現什麼”是我們可以選擇的。

而今天聊到的必然趨勢,互相依賴互相支持。在未來,所有的東西都變成了另外的東西,都在流動和改變。這樣一種流動是時常在發生的。

比如有形的產品變成了無形的訂購服務,過去在商場才能買到商品,但是現在,你可以在網上購買相應的服務,服務的一部分包含了你需要的商品。

比如從硬體到軟體,現在所有的東西都是軟體,這也是流動的趨勢。比如現在,名詞變成了動詞,有形的東西變成了無形的。還有產品向服務的轉型,之前賣成品,是有形的,現在採取訂購,訂購服務,是無形的。

我們處在一個液態的世界,所有的東西都在不斷地流動,不斷升級,變得越來越好。比如汽車,這好像是我們能夠想像到的最有形的東西,但是你在睡覺時,特斯拉汽車也在不斷升級,它的確變得越來越好了,這就是我們將要進入的一個新世界。

這些對我們有什麼影響呢?

首先,終身學習,不斷學習。當你一直處於一個學習的狀態時,你永遠都是一個新的人。所有的東西都是不確定的,你永遠都是無知的,不管你多大年紀,處在人生哪個階段,總會有新的東西出現,所以我們要永遠處於學習的狀態。

其次,所有的東西都是在形成的過程中,我們之前看到的是產品,現在看到的是過程。比如,我們以前拿到的是已出版的百科全書,現在的維琪百科就不是一本百科全書,它是一個創造百科全書的過程。一直在被改變,一直處在創造的過程中。

2知化(Cognifying)

——與人工智慧的合作表現決定你的薪酬

未來技術變革的影響是永久性的。技術將和人工智慧相關,技術要做的事情是讓所有的東西更加智慧,這個智化的過程就是技術帶來的改變。

未來技術跟人工智慧相關,是會給我們社會帶來根本性變革的技術趨勢,可能就像之前的印刷術一樣。

很多東西已經變得很聰明了。比如看X光方面的專家會被人工智慧所取代的,法律方面的AI可以比人類律師助理更高效地閱讀檔案。

還有飛機駕駛員,比如一趟飛機的航程是12小時,人類飛行員只要工作七八分鐘就行了,剩下的時間都是AI駕駛飛機,這些都是已經發生的。

我們為什麼還需要人工智慧去説明我們開車呢?比如Google的無人駕駛汽車。因為他們的思考方式跟我們不一樣,不會考慮雜七雜八的事情,只是專注去開車。

我們在AI方面做的事情,並不是讓他們比人做得更聰明,因為它們很多方面已經比人更聰明了,我們要做的是各種各樣的AI,讓他們有多種思維方式。

Google訓練人工智慧玩電子遊戲,十年前就開始做了,Google從來沒想過去教AI怎麼玩,而是教AI怎麼學習,AI與人類的不同只在於思考的方式不同。

未來將有數以萬計創業公司,他們從事的是人工智慧用於某一個領域的工作。使用者越來越多的話,機器會越來越聰明,這是一種滾雪球的方式。

過去我們對智商的的認知就是一維的,這是一般的認知,我們不應該再這樣看待智商。

我們的智商像不同的樂器彈奏不同的樂曲,不同的人彈奏出的樂曲也不一樣,所以大家的IQ不一樣。動物、人類和機器的節奏也不一樣,所以IQ也不同。

很多人也非常擔心,機器人會跟我們搶工作。有一些工作實際上是可以直接讓機器人來做的,我們在AI上做的事情不是要讓AI更聰明,而是讓AI自己去學習,有更多思考和思維。有很多新工作,是機器人去幫助你完成的,工作職位是不斷增加的。

AI幫助人類從電力電氣、蒸汽時代到現在多彩紛呈的現代世界。現在的汽車,人類用手的肌肉力量即可開動250馬力,我們假設將250馬力的車轉換成250種思想,那麼你開的就不是車,而是自動化的電腦。人類未來的目標,是將智力作為一種服務,可以像電力一樣傳輸。

所以,對效率要求不高的工作更適合人類。比如要求創造力的工作,因為創造本身就是不講究效率的,不用考慮正確性,這是人類適合去做的工作。

任何看上去特別重複性的、沒有意思的、沒有什麼樂趣可為的事情,都可以讓機器完成。所以AlphaGo和人比賽,是不公平的比賽,因為AI吸收了過去所有的套路。

未來不管是哪個領域,實際上它都是最聰明的人加上機器。與人工智慧的合作表現決定了你的薪酬,你必須要和機器進行合作,而不是和他們對抗。

3屏讀(Screening)

——任何一種平面都可以成為螢幕

這個趨勢已經圍繞在我們周圍了,螢幕無處不在。任何一種平面都可以成為螢幕,看的書是一個螢幕,接觸的所有平面都可以是一個螢幕。甚至有的人衣服都可以當成螢幕。

不同的螢幕之間形成了生態系統,不僅我們看他們,他們也在看我們。螢幕可以跟蹤你的眼神,知道我們注意力聚焦在那兒了,我們重視什麼東西,然後改變螢幕上呈現出來的內容。

情緒跟蹤就是很好的例子,螢幕可以做注意力跟蹤、情緒跟蹤。可以根據使用者的注意力、情緒做調整。知道你什麼時候高興,什麼時候困擾。我們即將進入螢幕時代,無處不在的螢幕,以前是讀書,現在是讀屏。

原來書本給人權威,現在是流動開放雜亂的世界,現在的真相是要不斷地自己組裝。

4流動(Flowing)

——你做的所有生意,都是資料

電腦中的三大階段:原來是資料夾,之後是網路,現在我們處於一個資料流程動的時代。現在的階段就是流標籤,雲端組成各種各樣的流,通過微信、微博、Facebook等等,我們可以聽流媒體上的音樂,看流媒體上的電影電視,所有東西都成為一種流。

什麼東西在流動呢?資料,不管你是做房地產、醫藥、化工,還是教育,其實你做的生意都是資料。

商業乃資料之商業。歸根結底,你在處理的都是資料。處理資料和處理客戶一樣重要。

全世界都處於同一個經濟脈搏,企業不可能永遠增長。但是城市不一樣,城市永遠在增長。

網際網路像一個城市,而不是一個企業,正因為它擁有著無限增長的特質。比如Facebook現在有15億的社交連接,15億人相互連接可以做的事情太多太多了,可以產生的價值也不可估量。

很多公司已經意識到了這一點。這麼多的資料像是形成了超級生物體,遠遠超過人腦的容量了,這樣一個巨大的機器星球,其實是全球化的一個運作,全世界的經濟好像都以同樣的脈搏在跳動,以同樣的行為方式在運作。

5重混(Remixing)

——大多數創新都是現有事物的重組

經濟學家發現,全新的東西很少,大多數創新都是現有事物的重新組合。這種重組就是我這裡所說的重混。這是世界發展的方向,重要的趨勢。

做重組或者重混時,首先是要做一個拆解,把它拆解成非常原始的狀態,再以另外一種方式進行重組,之後不斷進行這樣的迴圈,就像你把樂高拆開後再組裝。

其實報紙也是一樣,報紙不是一個單一的物體,它是一個組合,就是把不同的東西組合在一起:體育賽事、天氣情況、書評,包括菜譜等等。互聯網上也是,不同的資訊組合在一起,把之前所有的報紙拆解了,然後組合在一起。

同樣,我們也可以拆解銀行,把不同的銀行功能分解之後重新組合起來,汽車也是這樣,基本上所有的東西都可以這樣做。

把化學概念運用到企業當中來,就像一張元素週期表,看一下企業當中的元素週期表,有哪些必要的元素,進行多次拆解重組,會形成新的東西。企業想要升級,需要拆解企業的構成,再進行重組,在重組的過程中產生新事物。

6過濾(Filtering)

——能吸引注意力,就能賺到錢

這是世界的另一面。現在有各種各樣的選擇,比如,每年會有600萬首新歌,我們不可能聽完,電影、書、雜誌、文章,也是如此。

我們肯定需要一些人來幫忙,找到我們真正需要的東西,這就叫做過濾。我們是缺乏注意力的,所有的東西都變得越來越豐富,唯一變得稀缺的是人類注意力,沒有哪一種技術可以增加你的注意力時間。

金錢是會隨注意力走的,你能夠吸引注意力,就會賺到錢。只要人們在這個地方花了注意力,肯定需要這方面產生價值,你在這方面做文章,就會賺到錢。

既然我們的注意力是世界上最珍貴的資源,我付出了注意力,我就應該拿到報酬。比如,我如果看了廣告,就應該拿到報酬。

7互動(Interacting)

——它的影響將和AI一樣深遠

在我看來,互動的影響力可能和AI一樣深遠,電腦就是依賴於互動的。

為什麼現在電視那麼有意思呢?過去電視就是一個開關或者直接換一個頻道,現在可以和電視互動了,可以搜索了,可以做各種各樣的事情。

2050年的時候,電腦會變成什麼樣子?基本上你可以用整個身體沒有任何障礙地互動,電腦是全方位可互動的機器。就像交響樂團的指揮家一樣。有一些奈米雷達技術,他可以知道你手指動作的意義。

智慧手機之後應該是什麼呢?一個是虛擬實境VR,把機器戴在腦袋上,你可以看到一些東西。

第二種是MR,也就是現實和虛擬混合。你如果把這樣一個眼罩戴上的時候,每一件事情都是以3D的方式存在的,你可以用手控制這些現實,而且你真的是相信這些現實是存在的。

8使用(Accessing)

——所有權價值變成使用權價值

“使用”這個詞其實很難去解釋,也就是之前我們是擁有一個產品,之後我們去使用某一種服務。

優步是世界上最大的租車公司,但是它並不擁有一輛車,Facebook是世界上最大的媒體公司,但是它卻不擁有內容,阿里巴巴是世界上最大的零售商,但是它沒有庫存。

這種擁有的概念已經不是那麼重要了,使用在很多方面比擁有更好,你馬上用到一個東西,用完之後馬上可以丟掉,肯定比擁有某些東西要更好。因為你的目的是使用,但是擁有的話,你要承擔很多的責任。

擁有的概念發生了改變,使用權優於所有權。很多東西,我們只需要使用,不需要維護、儲存等其他工作。

現在很多的軟體也是朝這個方向走了,不用購買,而是訂閱,不僅是數位行業,在有形的行業也在發生這樣的轉變,包括汽車,滴滴、Uber都是其中的例子。我們不需要擁有汽車,只需要使用這種服務,使用無需擁有,無需維護,無需儲存。

未來按需提供的服務比你擁有這件事物的比例要高。按需經濟:各行業的Uber。有形的企業也在發生改變。

年輕人,我們把他們叫做遊牧民族一樣的人,他們在世界各地旅行,但是他們隨身什麼都不帶,你需要什麼東西的時候,在哪兒都能夠拿到。

再過二三十年,新興人類去哪兒都不用帶任何東西了,去任何一個酒店,他們馬上提供你想穿的衣服,你穿完後留在那裡,酒店會幫你清理好。

甚至聯手機都不用上,因為你看到任何一個平板,就可以認出你是誰,變成你的螢幕,任何一個手機可以認出你來,就變成你的手機。

整個世界都是你的,非常瞭解你,你需要什麼都可以給你提供,想送到哪兒都可以。不需要行李箱,不需要任何東西,都有相應的服務,就像是新型遊牧民族,不需要攜帶,遊走世界。

9共用(Sharing)

——核心不是分享,而是協作

經常會有人講分享經濟,我想拓展一下這個概念。

首先,現在的分享還屬於非常初級的階段,這個世界很大,有很多東西都是可以分享的。對於創業者來說有一個挑戰:我們能夠做什麼?能讓分享得越多,價值提升越多。

其實我們在講分享時,不是一般意義的分享,而是在講協作,即:分享=合作,以一種規模化的方式合作,可以讓成千上萬幾十億的人以合作的方式進行互動,這些人的共同協作可以帶來社會的變革。

這種規模是之前大家都無法想像的,這就是未來分享的趨勢所在,不僅僅是分享設備,這會產生巨大的價值和財富,帶來巨大的社會變革。

這裡面有一個例子,就是區塊鏈,區塊鏈技術就是把一些交易以分散式的方式呈現,所以你可以以合作的方式來進行計算,不是一對一的,而是整個網路上交易都可以計算出來,之前的任何一項交易都會成為之後的網路構建的基礎,在這樣一個區塊鏈的網路當中,你是無法作弊的。

10開始(Beginning)

——技術的用途,是“用”出來的

關於技術,在最開始的時候,沒有人知道新的發明是最適合用於什麼的,比如愛迪生的留聲機,愛迪生根本不知道這能用來幹什麼。

留聲機慢慢應用於兩個場景:一是錄下臨終的遺言,二是錄下教堂裡的講話,包括唱歌,後來留聲機主要用於這個用途。

所以,用途很多時候就是通過使用來發現的,不斷嘗試,在發明的時候,我們可能想不了那麼多。新技術出來的時候,我們也不知道可以用來幹嘛,只有通過使用。

我們要評估技術的時候,也必須要使用這個技術,而不僅僅是空想,因為這個趨勢是必然的,我們要指引和控制技術發展的方向,必須要使用,然後去調試、優化,使這個技術變得更好。

因為這些是很新的東西,雖然我們每天花五個多小時在社交媒體上,我們也不知道社交媒體能夠給我們帶來什麼好處,這些問題都沒有想通。它要求我們真正去學習它,使用它,這是需要時間的。

我們現在在做的工作可能和兩年後完全不一樣。150年前,美國70%是農民,現在只有1%的農民,難道那69%的農民就失業了?並不是,設想一下,在多年之後,工作可能就不存在了,我們在不斷的時代的演變中,不斷改變。

先去做,去嘗試,去探索然後再思考,再規劃,再去重複試驗。要先做後想,再做再想。如果沒有做就去思考,只是紙上談兵。

所以我們需要不斷學習,不斷接受新的技能心得知識。我們要迎合這個時代的變化,所有人都是新手。

學習是不斷創新的,如何去創造新的東西,如何去做創造和引領,不僅僅是學習,要去思考,勇於試錯(不能害怕這個錯誤),犯錯和學習進步不能分開。

持續性的小錯誤的容忍性,才能有大的創新的推動。最核心的一點,是需要有思考的原型,然後把它延長下去。

11提問(Questionning)

——好問題比完美的答案更重要

今天要找到答案很容易,你可以問谷歌,可以問百度,還有各種AI,他們都特別棒,回答變得越來越便宜。

但是同時,提問變得越來越貴了,我們必須要培訓人們去提問,讓他們創造問題,一個好的問題,會比一個完美的回答更有價值。

你必須要有非常好的駕馭問題的思維方式,因為問題本身可以開發一個新領域,是一個能動最好的推送者,像引擎一樣,推動人的思維不斷去創造。

問題比回答更有意義,好的問題是新的領域,問一個好的問題,必須要有一個駕馭問題的能力。必須要有意識去挖掘問題,不管設想是怎樣的,問題要提出來。

12顛覆(Disruption)

——內因從來不是主要原因

最後我想說說顛覆,就是我們的創造性從何而來。

當我們在思考顛覆時,有四個規律:

1.不管你在哪個行業,顛覆不是從內部出現的,而是從外部推動的。搜尋引擎的創新,不是從搜索開始的。

2.一些一蹴而就的現象和技術,只是看上去很突然,但其實它已經在背後存在了很多年,比如VR已經25歲了,只是因為沒有滿足成為產品的底限要求,所以到不了大眾的視線。

3.創造或者發明,是一個不掙錢的市場。首先大多數的發明都是失敗的,風險非常高,一開始的品質非常差,也就意味著利潤非常低,任何商人都會告訴你,投資這一行是非常不掙錢的。

4.市場小、前途未卜是創業公司的座標,成功的公司不需要承擔這些風險。但是創業公司沒有選擇,因為他們擠不進那些體量大、很賺錢的市場,只能從這塊看起來很差的業務做起。

下一波技術顛覆:

1.航空公司的顛覆者是無人機,現在無人機可以搭載人了,未來還會有更多的發展,也就是說航空業的顛覆來自于無人機的公司。

2.銀行的顛覆來自比特幣、支付寶等外部公司。

3.電信行業顛覆不是來自手機、移動通訊網路,而是來自無線網。

4.汽車的顛覆不是來自汽車,而是特斯拉,帶輪子的電腦。

5.物種進化過程中不斷思考如何進化來提升適應度,低的物種就會被淘汰,高適應度的物種就會存活下來。

所有的企業都在不斷追求卓越,也是為了提升適應度。當處於生態圈裡卓越的公司,想要攀登到更高峰的時候,需要先下山(降低適應度)再提升來達到頂峰,企業越成功越難下山。

結 語

我最後做一個總結,大家都知道未來令人難以置信,很多年前我在講電腦,當時的電腦非常大,如果我說,以後電腦可以放到包裡,甚至衣服上,人們會覺得我很愚蠢。

這些年來我發現一點,我們必須要相信那些不可能的事情,那些看起來不太可能為我們所使用的東西,將來肯定會為我們所用。我們尚處於開始的開始,處於第一天的第一個小時。

現在沒有人是AI的專家——很多人懂AI,但是沒有人是專家。跟30年後的我們相比,現在的我們就是一無所知。

我們看過去,認為過去是好的創業時機。同樣,未來也是最好的時候。我們也處於最好的創業時代,因為我們還處在一個起點的時代。

如果現在我們已經處於20年以後了,人們會怎麼說呢?可能會說,天呀,我真希望那一年活在這個世界上去創業,因為那個時候是創業的最好時期,很簡單就找到商機了,很容易就改變世界了。

世界上最偉大的東西,現在還沒有被發明出來,也就是說你現在開始,為時未晚。

文章來源:教育思想網、藍血研究(lanxueyanjiu)、書享界(readsharecn)

創新風格測評網

創新風格測評網