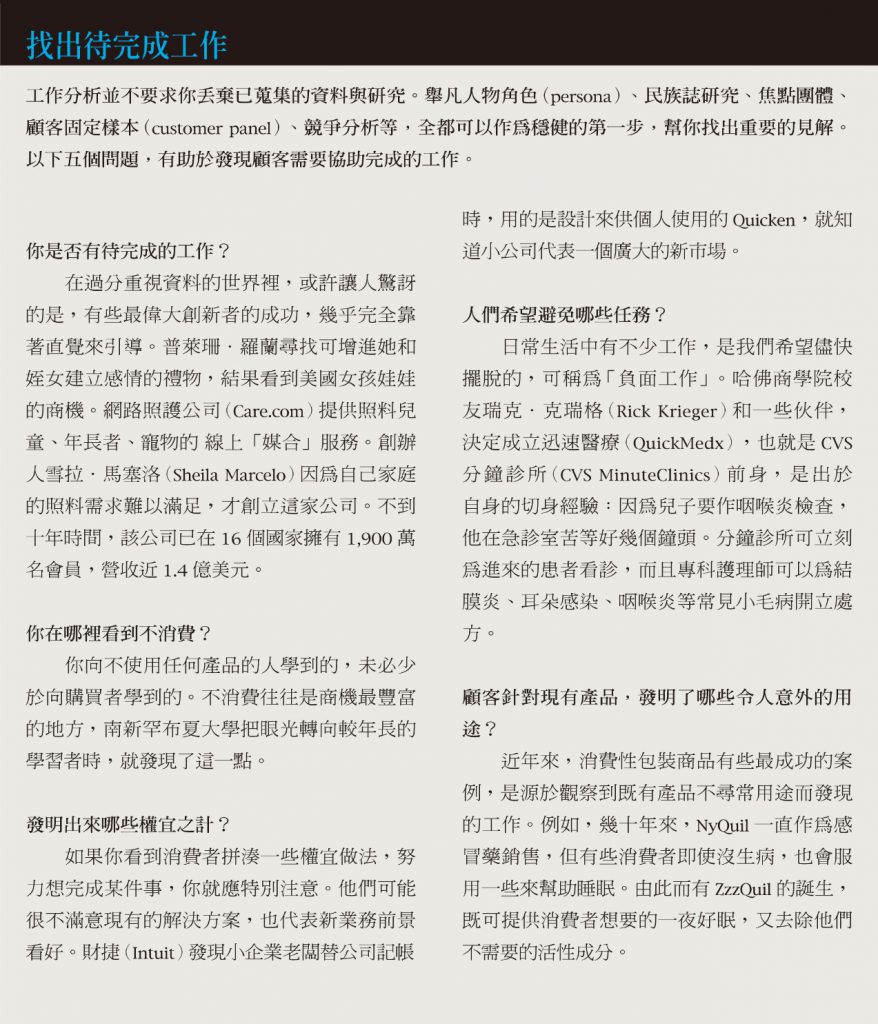

從顧客動向找創新(Know Your Customers’ “Jobs to Be Done”)

創新在本質上,只是純靠運氣的嘗試嗎?如果你了解顧客為什麼會作出現有的選擇,就不會這麼想了。本文作者之一、創新大師克里斯汀生認為,要打造消費者真正願意購買的產品,企業應該留心的,是顧客想要完成的工作。

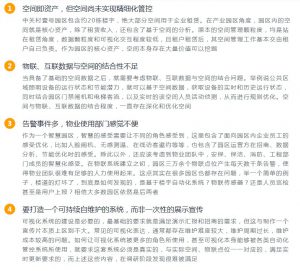

就我們記憶所及,創新一直是領導人的最高優先事項,但也是最大挫敗來源。在麥肯錫顧問公司(McKinsey)近期的一項調查中,有84%的全球企業高階主管表示,創新對他們的成長策略極為重要,但對本身組織的創新表現感到不滿意的比率,竟高達94%。大多數人都同意,絕大多數的創新,都與當初企圖達到的目標落差很大。

表面看來,這實在沒什麼道理,因為目前企業對顧客的了解程度,堪稱是空前的高。拜大數據革命之賜,公司現在能以前所未有的速度,蒐集種類與數量都很龐大的顧客資訊,並進行精密分析。許多企業建立結構嚴密、紀律井然的創新流程,並引進幹練的人才負責推動那些流程。大多數公司都會仔細估算,並降低創新的風險。從外表看來,公司好像掌控了一套精確的科學化流程。但大多數企業感到痛苦的是,創新仍然只能靠運氣。

為什麼情況會這麼糟?

根本的問題在於,公司建立的大量顧客資料,結構上大都是為了顯示相關性:這個顧客與那個相似,或是68%的顧客表示喜愛A 版本勝過B 版本。能從數字中找出模式,固然值得高興,但這並不代表是這件事導致那件事。儘管「相關性不等於因果性」算是常識,但我們懷疑,不少經理人可能已經習慣根據相關性來制定決策。

為什麼會有這種失誤?讓我們看看本文作者之一的克雷頓.克里斯汀生。他現年64 歲,身高六呎八吋,穿16 號鞋。他和妻子讓所有的子女都受過大學教育。他開本田(Honda)廂型休旅車上班。他有一大堆特性,但這些都與他會出去買份《紐約時報》無關。他買這份報紙的理由明確得多。可能是因為搭飛機時需要看點東西,或是因為他是籃球迷,而現在正值美國大學籃球聯賽季後賽的「3 月狂熱」期間。就算行銷人員蒐集到一堆有關他的個人基本資料與心理特質的資訊,並找尋他與其他購買者區隔之間的相關性,也無從捕捉到這些理由。

數十年來,我們眼看一些好公司失敗,得到這樣的結論:把重點放在相關性,且只想著要知道顧客更多資料,正把公司帶往錯誤的方向。它們真正該留心的是,顧客在特定情況下希望做到的進展,也就是顧客想要完成什麼。我們稱為「待完成工作」(jobs to be done)。

我們人生中都有許多待完成工作,有的微不足道,像是排隊時打發時間;有的事關重大,例如找到更有成就感的職業。有的是偶然冒出來的,像是在外地出差時設法找到開會可穿的服裝,因為行李被航空公司弄丟了;有的則是規律發生的,例如為女兒準備營養的午餐帶到學校。當我們購買某項產品,本質上就是「雇用」它,幫我們完成一項工作。如果它做得不錯,下次碰到同樣工作時,我們往往會再度使用這項產品。如果表現欠佳,我們就會「開除」它,另選高明。(這裡用「產品」一詞,來代表公司能銷售的任何解決方案;當然,我們考慮雇用的所有「可能對象」,經常不僅限於公司產品)。

這種見解源自克里斯汀生過去二十年在哈佛商學院教的一門課(見〈導正行銷歧途〉〔Marketing Malpractice, HBR ,December 2005;全球繁體中文版於2009年12 月號刊登〕)。提出待完成工作理論,部分原因是要補充破壞式創新理論,這個理論的核心,是從競爭角度來對創新作出回應:解釋並預測有遭破壞之虞公司的行為,並協助它們了解哪些新加入者最具威脅性。

但是,破壞式創新理論並沒有告訴你,如何創造顧客想要購買的產品,這就得靠待完成工作理論。這一理論深入購買背後的原因動機,扭轉了我們對顧客選擇的理解,這是再多資料也辦不到的。

移動生活的事業

十年前,我們一位擔任創新顧問的朋友鮑伯.莫伊斯塔(Bob Moesta), 協助美國底特律地區一家建設公司促銷新建公寓。該公司鎖定的對象,是想搬到較小房子的換屋族、準備搬出原本全家共住房子的退休人士,或是離婚的單親父母。每一單位的定價12 萬到20 萬美元,希望吸引這個族群,而且以一些高檔特色營造出奢華感。不會吱吱作響的地板、三層防水地下室、花崗岩流理台,以及不鏽鋼家電。陣容堅強的銷售團隊,每週六天為進來看屋的潛在買家服務。預算充裕的行銷活動,在週日報紙房地產相關欄目猛打廣告。

看屋人次不少,最終成交的卻很有限。或許,凸窗比較好?焦點團體的參與者也認同這點。因此,建築師忙著為幾間樣品屋添加凸窗,還有焦點團體所建議的其他任何細節。但業績仍不見起色。

雖然公司對每間屋子裡的所有細節,都作過成本效益分析,但並不太清楚這對隨便看看與認真想買的人來說,實際上有什麼差別。銷售不佳的理由很容易列舉:天氣不好、銷售人員表現不佳、經濟不景氣陰影籠罩、假日銷售趨緩、公寓地點不佳。但莫伊斯塔並不去檢討這些因素,反而採取了一種不尋常的做法:他向購屋者請教,問他們「雇用」這間房子做什麼工作。他表示:「我請他們列出時間表,呈現他們從一開始是如何進展到最後決定購屋的。」進行過幾十次訪談,歸納出特定模式後,他首先發現的事,就是哪些因素不能解釋誰最有可能購買。雖然這些新屋買主都是換到較小住宅的人,但沒有一組清楚的、具代表性的人口或心理特質,也找不出有什麼明確的產品特性受到買主重視,足以促成他們的決定。

但這些談話揭露一條不尋常的線索:餐桌。不斷有潛在顧客告訴公司,他們希望有大起居室、給客人住的第二間大臥房、可輕鬆隨興招待訪客的早餐吧台;另一方面,他們表示不需要正式的餐廳。不過,莫伊斯塔和實際購屋者交談時,卻一直有人提到餐桌。莫伊斯塔表示:「他們不斷說,『等我想好怎麼處理我的餐桌,就可以自由搬家了。』」他和同事不了解餐桌為什麼那麼重要。因為他們提到的桌子,大多數都是用了很久的陳年家具,充其量只能捐給慈善機構,或是直接扔到回收單位。

但等到莫伊斯塔在耶誕節與家人共坐餐桌時,他突然懂了。每個生日都是環繞在那張桌邊慶祝,還有每個假日也都在那度過。家庭作業散落在桌上。這張桌子代表的是家庭。

於是,他假設阻止買方作出搬家決定的,並非建設公司缺少提供哪個配備,而是必須丟棄某件意義深厚的東西所帶來的焦慮感。原來,購買價值數十萬美元公寓的決定,經常取決於家庭成員是否願意割捨一件笨重的舊家具。

這個領悟,讓莫伊斯塔與他的團隊開始理解潛在購屋者面對的掙扎。他回憶說:「我加入時,以為自己屬於新屋營造業,但這時才了解,我們從事的是移動生活的事業。」

對待完成工作有了這番理解,新屋進行了幾十項微小但重要的改變。例如,建築師想辦法縮小第二臥室,為餐桌留下空間。公司也努力減輕搬家本身的焦慮:提供搬家服務、兩年免費存放,還在社區內設置(垃圾)分類室,讓新屋主人慢慢決定要丟掉什麼。

公司深入了解顧客需要完成的工作,因而能夠以競爭對手無法仿效、甚至無法理解的方式,來進行產品差異化。這個新角度改變了一切。公司實際上還把價格提高3,500 美元,足以支應搬家與存放的成本而有餘。2007 年,美國房地產銷售下跌49%,市場重挫,這家開發商的業績卻逆勢成長25%。

了解待完成的工作

成功的創新能協助消費者解決問題,讓他們作出必要的進展,同時處理任何可能妨礙他們前進的焦慮或慣性。但我們必須清楚:「待完成工作」並不是萬能的口號。「工作」複雜且有很多面向,需要精確的定義。以下是一些該記住的原則:

「工作」是簡化的說法,其實是指一個人在特定情況下,真正設法完成的事。不過,這個目標通常不只涉及一項直接明確的任務;還要考量一個人想創造的經驗。前述公寓買主想轉換一種新生活,而且是在搬到較小房子這個特定情況下,這與購買第一棟房子的人情況完全不同。

情況的重要性,高於顧客特質、產品特性、新科技或趨勢。開發商在還不了解待完成工作的時候,一直著重在如何讓待售的房子更理想。但等到透過顧客情況的角度來看創新時,競爭的場域完全變成另一番面貌。例如,這批新公寓的競爭對手不是其他新公寓,而是「根本不搬家」的想法。

有的問題以往只有不理想的解決方案,甚至無解,而好的創新能解決這類問題。新公寓的潛在買家,尋求更簡單的生活,免掉擁有房屋的一些麻煩。但他們又想到,要做到這點,就必須先忍受種種壓力,包括出售現有房子,這麼一來,就得費心斟酌該留下哪些東西。他們還是可以待在原地,只不過隨著年紀變老,這個解決方案會愈來愈不理想。只有當第三種選擇出現,一舉解決所有相關事項,看屋者才會變成購屋者。

工作絕對不只與功能有關,也有強大的社會與情感層面。在公寓裡留下擺放餐桌的空間,可降低潛在買主的嚴重焦慮感。如果無法為餐桌找到適當的歸宿,可以把餐桌一起搬過來。可免費存放兩年,社區裡又有分類室,因此,對哪些東西該留、哪些該丟,這類牽涉到情感的問題,購屋者可以慢慢思考。降低他們的壓力,便足以促成購屋行動。

以上,是以企業對消費者(B2C)的架構來說明這些原則,但在企業對企業(B2B)情況下,待完成工作也同樣重要。

由本文作者之一泰迪. 霍爾領導撰寫的尼爾森公司(Nielsen)《2012 到2016 年突破性創新》報告(2012 ~2016 Breakthrough Innovation )中, 評估超過兩萬項新產品,其中只有92 項的第一年銷售額超過五千萬美元,而且第二年還能維持這樣的水準(不包括相近的延伸產品線)。表面看來,這份暢銷名單好像很隨機,其中包括國際喜悅冰咖啡(International Delight Iced Coffee)、賀喜(Hershey)迷你包花生巧克力Reese"s Minis、清潔貓輕量貓砂(Tidy Cats LightWeight)等,但它們有一個共通點。根據尼爾森報告,它們各自鎖定一項表現不佳、且相當明確的待完成工作。國際喜悅冰咖啡讓你在家就可享受喜愛的咖啡館等級冷飲。清潔貓輕量貓砂則造福了好幾百萬貓主人,不必費力地從商店貨架上搬下笨重的箱子,再搬到車子的後車廂裡,最後還得爬樓梯搬進家裡。

它們真正該留心的是,顧客在特定情況下希望做到的進展,也就是顧客想要完成什麼。

賀喜的花生巧克力已有幾十年歷史,看來只不過是另一種包裝版本,為什麼能締造如此輝煌的成功?公司研究人員一開始時,先探索Reese"s 愛好者在什麼情況下「開除」現有的產品形式。他們找出一系列狀況,開車、擠在地鐵人潮中、打電玩,在這些時候,原有的大包裝太大,也不方便,而較小包、每顆用包裝紙包好的又很麻煩,打開包裝紙就得用兩隻手。此外,不斷累積的包裝紙,會讓人產生罪惡感:我吃了那麼多顆嗎?當該公司聚焦在消費者使用小包裝Reese"s 要完成的工作時,迷你版Reese"s 就此誕生:不用個別包裝紙,吃完不留痕跡,而且採用平底密封袋,消費者可輕易單手伸進袋裡取出。結果成效驚人:前兩年銷售額高達2.35 億美元,也創造一個突破性的延伸類別。

創造顧客經驗

若要創造顧客想要的產品,特別是他們願意付出高價的產品,確認並了解待完成工作,只是第一步而已。也很重要的是,在顧客購買與使用產品時,為他們創造適當的一組經驗,再把這些經驗,整合到公司的流程中。

如果公司能做到這些,競爭對手將望塵莫及。以美國女孩(American Girls)娃娃為例,如果生命中不曾有小女孩在身旁,你或許無法理解,為什麼有人願意花一百多美元買個娃娃,再掏出好幾百美元,購買相關的服飾、書籍與配件?但這家企業迄今已賣出2,900 萬個娃娃,每年業績超過五億美元。

美國女孩娃娃究竟有什麼特別的?其實,特別的不是娃娃本身。她們以多樣的風格與種族出現,是可愛、結實的娃娃。她們不錯,但並不令人驚豔。但近三十年來,她們一直雄霸市場。如果你看到某項產品或服務讓別人無法成功複製,其實,產品本身絕少是長期競爭優勢的根源。

美國女孩風靡那麼長的時間,是因為它真正賣的不是娃娃,而是一種體驗。個別的娃娃,代表美國歷史上不同的時期與地點,而且搭配講述每個娃娃來歷的書籍。對小女孩來說,娃娃讓她們有很多機會發揮想像力,與同樣擁有娃娃的朋友交換心得,還能和母親與祖母共同創造難忘的回憶。對購買者,也就是父母來說,娃娃有助於和女兒談論以前各個年代的女性:她們的奮鬥、她們的成就、她們的價值觀與傳統。

美國女孩創辦人普萊珊. 羅蘭(Pleasant Rowland)的發想,來自選購姪女的耶誕節禮物。她不希望送她們超級性感的芭比娃娃(Barbie),或是以更年幼孩童為對象、傻呼呼的包心菜娃娃(Cabbage Patch Kid)。美國女孩的娃娃和她們的世界,反映羅蘭細膩體認小女孩使用娃娃來做的工作:協助她們抒發感受,並確認自己是誰,自己的認同身分、自我意識、文化與種族背景,讓她們覺得自己可以克服生活中的種種挑戰。

美國女孩的幾十個娃娃,代表廣泛的特性橫切面。例如卡雅(Kaya),是18 世紀後半美國西北部原住民部落女孩。她的背景故事,描述了她的領導力、同情心、勇氣與忠誠。還有克絲汀.拉森(Kirsten Larson),她是定居明尼蘇答領地的瑞典移民,面對許多困難與挑戰,但最終贏得勝利。還有很多很多例子。這類娃娃吸引人的地方,很重要的部分,在於描述每個角色生命故事的書籍文筆生動,而且符合史實。

羅蘭與她的團隊針對執行工作過程中的經驗,周詳考慮每個層面。娃娃不在傳統玩具店販售,只能透過郵購和美國娃娃專賣店購買,最初只有美國幾個主要都會地區才設有專賣店。店內有娃娃醫院,可清理糾結的頭髮,或是修補損壞的部分。有的店還附設餐廳,父母、小孩,還有娃娃,可共享對兒童友善的餐點,或者,讓父母在這裡舉辦生日派對。上美國女孩專賣店,成為特別的外出日,使得娃娃變成家庭經驗的催化劑,永遠難忘。

即使再微小的細節都該考量。以運送娃娃所用的紅色或粉紅色結實的盒子為例,羅蘭還記得,當時大家爭執是否要以細的束帶固定娃娃。束帶會增加兩美分的成本,以及多了27 秒的包裝流程,因此設計師建議省略。但羅蘭立即反對,「我說:『你們沒弄清楚,對小孩來說,什麼才會讓娃娃顯得特別?我不希望她看到的是盒子一打開,出來一個塑膠薄膜包住的東西。她必須稍等一下,把束帶解開,並打開盒蓋下面的紙,這會讓拆開盒子更有樂趣。這和她走到玩具店的通道,從貨架上挑出一個芭比娃娃,是完全不同的。』」

近年來, 玩具反斗城(Toys “R”Us)、沃爾瑪(Walmart), 甚至迪士尼(Disney),都想以類似但價格便宜得多的娃娃,挑戰美國女孩的成功。雖然過去兩年,已被美泰兒(Mattel)收購的美國女孩業績略有下滑,但迄今仍沒有競爭對手能稍微撼動它的市場地位。為什麼?羅蘭指出,競爭者自認從事的是「娃娃行業」,她卻一直沒有忘記娃娃受到珍愛的原因,那就是它們帶動的經驗、故事,以及連結。

流程安排

最後一項要素就是流程:公司如何跨功能整合,支援待完成的工作。流程往往不易看到,卻極為重要。就像麻省理工學院(MIT)艾德加.謝恩(Edgar Schein)指出的,流程是組織未明言的文化裡很關鍵的一部分。它們告訴公司內部人員,「這是對我們最重要的。」讓流程聚焦在待完成工作,可為團隊每位成員提供清楚的指引。這是簡單但有效的方式,讓公司不致在無意之間,放棄了最初創造成功的見解。

成功的創新能協助消費者解決問題,讓他們作出必要的進展,同時處理任何可能妨礙他們前進的焦慮或慣性。

南新罕布夏大學(Southern NewHampshire University)就是一個很好的案例。該校曾被《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report )和其他刊物譽為全美最創新的大學之一。過去六年複合年成長率是34%,2016 會計年度的營收達5.35 億美元。

和其他許多類似的學術機構一樣,南新罕布夏大學一度找不出自己獨特的生存之道。該校長期以來的策略,就是吸引傳統的學生來源:剛踏出高中校門、準備繼續升學的18 歲年輕人。行銷與招生的做法很普通,瞄準每個人,而學校的政策與執行模式也是這樣。

南新罕布夏大學原本有個線上「遠距學習」教育計畫,根據校長保羅.勒布朗(Paul LeBlanc)的描述,是「主校區不知名角落一個沒有活力的業務」。但它一直吸引到穩定的學生群:那些大學中輟,希望重拾學業的人。雖然線上計畫已有十年歷史,卻被當成邊緣的案子,學校也幾乎沒有撥給它什麼資源。

表面看來,傳統的與線上的學生好像差不多。攻讀會計學位的35 歲和18 歲學生,需要的課程是一樣的,對吧?但勒布朗和他的團隊看出,線上學生雇用南新罕布夏大學做的工作,和那些剛成年的大學生大不相同。平均來說,線上學生的年齡是三十歲,他們工作與家庭兩頭忙,努力擠出時間上課,經常還背負著早年大學助學貸款的債務。他們追求的不是社交活動或校園生活,只希望高等教育能提供四件事:便利、顧客服務、證書、快速完成學業。團隊發現,這其中蘊含龐大商機。

南新罕布夏大學線上計畫的競爭者不是當地大學,而是國內其他線上計畫,包括傳統大學,以及像是鳳凰城大學(University of Phoenix)、ITT 技術學院(ITT Technical Institute)等營利性學校。更廣泛來說,南新罕布夏大學的競爭對象是「無」,就是不消費。換成這個觀點來看,原本似乎有限而不值得爭取的市場,突然變得潛力無限。

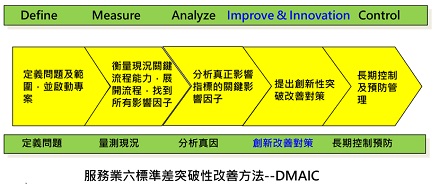

然而,南新罕布夏大學既有政策、結構、流程的設計,幾乎都不是為了支援線上學生實際要完成的工作。有哪些該改變?「幾乎每件事都要改,」勒布朗回憶說。他與團隊不僅沒有把線上學習者視為次等公民,還把焦點放在這裡。在一場與二十位老師和行政人員進行的會議中,他們把整個入學流程畫在白板上。勒布朗說:「看起來簡直像一艘核子潛艇示意圖!」團隊成員標注流程中學校製造的,或是未協助克服的所有障礙。接著,他們逐一消除這些障礙,創造其他的體驗,以滿足線上學生待完成的工作。從這個新焦點出發,產生了幾十項決定。

以下是團隊重新設計學校流程時注意的關鍵問題:

有哪些經驗,會協助顧客做出他們在特定情況下想要有的進展?對年紀較大的學生來說,財務協助的相關資訊很重要;他們需要了解繼續學業是否可能,而時間也是重點。他們在白天的漫長工作之後,經常還得等小孩終於上床後的深夜,才有空研究各個選項。因此,在這些人提出詢問之後24 小時才以制式電子郵件回覆,往往會錯失機會。該校了解這種情況後,就設定了一個內部目標,在八分半鐘之內以電話回覆。這種以真人迅速回電的做法,讓有意申請者選擇該校的機率大增。

哪些障礙必須排除?申請者的財務協助計畫,以及以往修習的課程能否抵現有學位的學分,這些事項都能在幾天內確定,而不必等幾週或幾個月。

工作的社會、情感、功能層面是什麼?線上計畫的廣告訴求,完全轉向較年長的學習者。他們希望引發的共鳴不僅在待完成工作的功能層面,像是接受事業晉升所需的訓練,也在情感面與社會面創造共鳴,像是獲得學位的光榮感。一則廣告的主題,是一輛學校巴士穿梭全國,把裝框的大型文憑,交給無法到校參加畢業典禮的線上學生。隨著畫面中出現興高采烈待在家中的畢業生,一個旁白問道:「你是為了誰拿這張文憑?」「為了我自己,」一名女性抱著文憑說。「為了我媽,」一個三十多歲男性笑容洋溢地說道。「我是為了你,小子,」一位父親忍住眼眶的淚水說,而他幼小的兒子在旁嘰嘰喳喳地說,「恭喜你,爹地!」

創新的可預測性與獲利性可以高得多,只要你一開始就先確認顧客努力想完成的工作是什麼。

但或許最重要的是,南新罕布夏大學了解,讓學生來註冊第一堂課,只是執行待執行工作的開始。該校為每位線上新生指派一名個人顧問,持續保持聯繫,甚至在學生本人都還未察覺時,就及早發現危險訊號。和一般學生相比,這類支援對進修教育的學生重要得多,因為日常生活中有太多障礙橫亙他們眼前。星期三或星期四該交的作業還沒做好嗎?你的顧問會和你一起努力。單元測驗成績很差嗎?你的顧問一定會來電關心,看看課堂上有什麼問題,順便也關心一下你的生活。你的筆記型電腦害你出狀況嗎?顧問可能直接送來一部新的。幫忙到這麼不尋常的程度,因此南新罕布夏大學線上計畫的淨推薦者分數(Net Promoter Score)極高(滿分10分,得9.6 分),而且畢業率高達50%左右,幾乎超越所有社區大學,更遙遙領先學費較高的營利性對手,後者因畢業率偏低而備受指責。

南新罕布夏大學對潛在競爭者抱持開放態度,歡迎其他教育機構主管前來參觀取經。但該校為線上學生打造的經驗與流程,並不容易複製。南新罕布夏大學並未發明這些做法,只是全力聚焦,確保校內的好幾百個流程,都是專門打造來執行學生雇用學校去完成的工作。

創新不能靠運氣

許多組織在不知不覺中設計出的創新流程,只能產生既沒有一致性,也不理想的成果。它們花費時間和金錢,彙整資料豐富的模型,描述力雖強,預測卻失敗。其實企業不必繼續走這條路。創新的可預測性與獲利性可以高得多,只要你一開始就先確認顧客努力想完成的工作是什麼。若不從這種角度出發,你的創新注定得憑運氣。但如果能做到這點,你就領先那些只能靠運氣的競爭對手。

資料來源:克雷頓.克里斯汀生 Clayton M. Christensen , 卡倫.狄隆 Karen Dillon , 泰迪.霍爾 Taddy Hall , 大衛.鄧肯 David S. Duncan

(李明譯自“Know Your Customers’ ‘Jobs to Be Done,’”HBR , September 2016)

創新風格測評網

創新風格測評網