文/AIM俐鉅創新總經理兼首席創新長 詹長霖

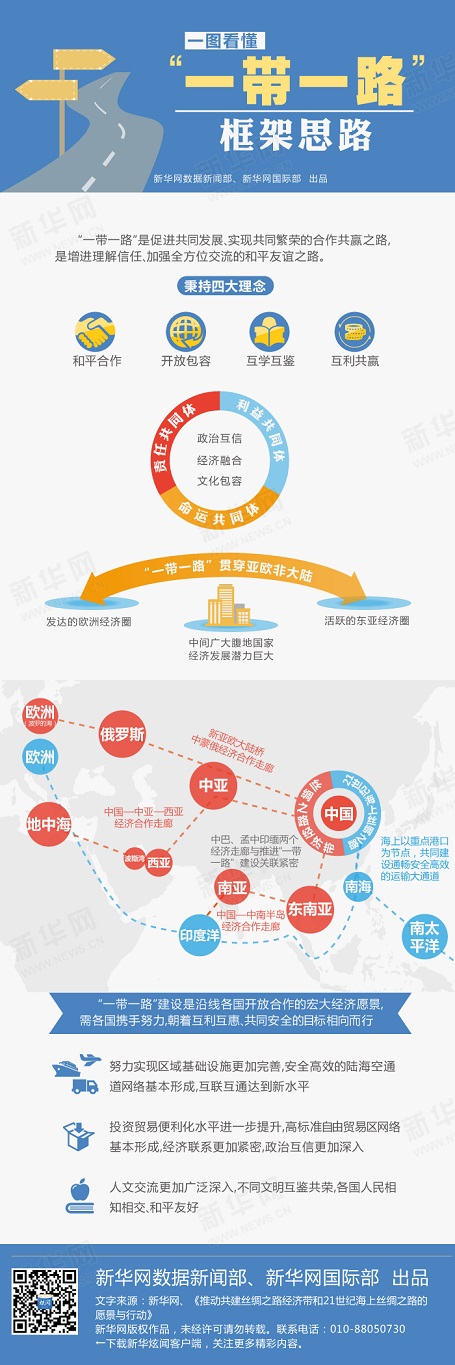

科技日新月異,物聯網、人工智慧也是其中之一。產品可能瞬間爆紅又迅速過時,在宛如大爆炸的破壞式創新之後,企業該如何活下來?甚至再次成功?工商時報3/22日報導我前陣子幫外貿協會在新竹講「讓物聯網IoT插上人工智慧AI的翅膀」主題,該場課程中也談到這方面的企業創新生存之道。這場研討會是配合外貿協會將於7月26日至28日在臺中市國際展覽館辦理第一屆「亞洲智慧城市展(SMART ASIA Taiwan)」的徵展說明會。吸引北、中、南各地領導廠商及物聯網相關公協會等逾50家產業龍頭熱烈報名,且已有數家廠商表達參展意願。

首先對於所有的新科技、新技術必須掌握它對於解決問題的「意義」,就像物聯網最重要的核心精神不在「物」也不在「網」,而在背後串連的「服務」,提醒各產業皆需加入、提升服務思維,掌握整合的關鍵能力及客製化服務,以達到真正有意義的創新,否則盲目的創新只是加速失敗而已。

哈佛商業評論2月份刊登的「啟動第二波創新」文章中提到,美國標準普爾五百指數企業的平均壽命從1920年代的67年,縮減至現在只剩下15年。耶魯創業學院(Yale Entrepreneurial Institute)的駐校企業主管理查‧佛斯特指出,到了2020年,標準普爾五百指數企業中,將有多達75%的公司是在2010年未曾聽聞過的。

企業生命週期縮短,主要是數位破壞在某些產業裡迅速擴散的結果,而那些產業大多未受到網際網路Internet轉型第一波的影響,包括製造業(被3D列印和物聯網破壞)、農業(被無人機和感測器破壞)、運輸交通業(被自動駕駛、車聯網破壞)、專業服務(被人工智慧破壞)。即使在大爆炸式破壞的時代,經理人還是必須專注於企業的根本要務,但若執迷於單一產品或單一顧客區隔,往往會導致第二波創新危機。

少數那些打造出第二波創新,變成真正能永續發展的企業,是真的看清了大爆炸式破壞本質。他們明白,成功只是曇花一現,之後的商機會愈來愈短暫。有些企業之所以能推出第二種產品,進入第二個市場,或是領導第二次技術革命,是因為它們的創辦人並不是把推出第二波創新,當成解決某個特定問題的一次性做法,而是視為創新的引擎,未來可以創造出上千個創新實驗。這些創辦人也有足夠的智慧,可以看出那些實驗有前景,那些實驗需要忍痛迅速終止。

若要讓事業順利開創第二波創新,你可以學習以下四個成功的連續破壞者所採用的技巧:在熱門產品退燒以前先放棄、打造平台而不是產品、把最初的產品轉變成服務、投資或收購新興的破壞者。

例如:網飛(Netflix)的服務轉變:DVD寄送服務→影音串流服務→製作原創內容。而任天堂近幾年從Wii→精靈寶可夢Pokemon→Switch+Labo,都是不斷突破創新,超越自我的優秀表現。

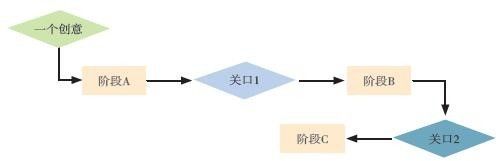

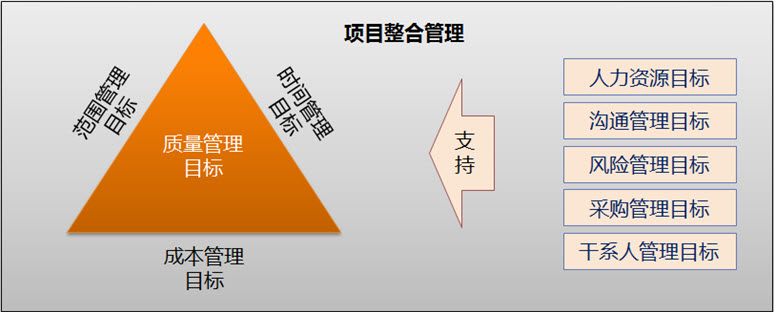

當執行傳統策略時,適合採取直線式進展和明確的比較標準,但創新往往以S曲線方式進行,起初緩慢移動,到了某個點就開始爆炸性急速成長。為了縮小這個落差,我們對待創新的方式,必須不同於我們處理一般營運作業的方式。尤其是在做創新時,主要考量是在「問題的真實意義」,並不是創新的構想有多好,人們不在乎你有什麼創新構想,而是你解決了什麼問題。因為創新的目的是要解決問題,找出一個有意義的問題,你就已完成一半的工作。一位優秀的重建者(Refounder)當如是也。

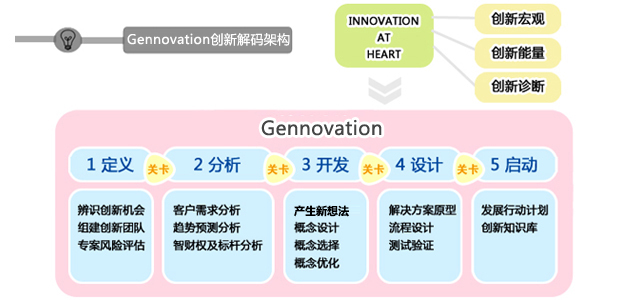

延伸課程:創新解碼體驗工作坊、顛覆性創新思維

創新風格測評網

創新風格測評網