文/AIM俐鉅創新總經理兼首席創新長 詹長霖

你公司解決問題的能力強嗎?我們研究了50幾家企業,那些公司主管們解決問題的能力可能相當高明。但讓他們為難的不是解決問題,而是確定問題出在哪裡。企業主管經常沒有弄清楚是否真正了解問題癥結,馬上就進入解決問題模式。

就像現在製造業好像被認為是落後國家才會積極發展的產業,想要好好經營工廠或是建新廠,都會被批評拒絕。前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸前幾天在臉書上指出,自1995年左右網路發展替全球帶來許多營運模式的創新,此後服務業被認為是產業發展的未來主流方向,而製造業卻被認為是落後國家才會積極發展的業別。然而物換星移,過去的五年當中,全世界有了很大的改變,美國、德國、日本、中國大陸等國家現在努力提高其製造業佔GDP比重,像是美國新就任的總統川普就非常強調讓製造業重回美國,並邀請世界其他各國到美國發展製造業,他最近在跟矽谷CEO們座談的時候,再次提到這個問題。台灣已經開始有一些原本是替美國代工的企業,也非常認真思考擴大投資在美國製造業版圖的可能性,明顯的兩個例子之一是台塑集團,台塑集團本來就有投資美國,然後最近宣布他們可能還要繼續在美國加倍投資;第二個就是鴻海,鴻海因為最近幾年主要營業是替蘋果代工,所以郭台銘在好幾個場合提到他們現在非常積極的在考慮要把一部分的高階製造生產移轉到美國去。

川普這樣的戰略是有他的道理的,德國就是最好的借鏡。在2008年金融海嘯還有2011年歐債危機時,德國是世界主要的強國裡面受傷害程度最小的國家,專家分析是因其重要製造業扮演了穩定經濟的角色,如機械業、汽車業、化學業,當經濟出現泡沫,德國證明製造業有支撐國家經濟中流砥柱的效果,也因此啟發德國在過去五年極力倡導工業4.0,希望以新的技術突圍,讓德國在製造業的生產力和國際競爭力都能有顯著的提高。

發展製造業的好處是有研究數據支持的,在2010年左右,美國紐約時報發表了一連串的製造業就業分析,特別提到製造業在產業外溢的時候,所能提供中產階級的就業人數比服務業多很多,紐時以底特律的汽車產業舉例,底特律的汽車公司每聘僱1,000名員工,週邊的產業像資訊服務、物流、教育訓練、人員的聘僱和房屋搬遷,差不多會帶動其他2.5倍工作機會,而且這些工作機會大部分是屬於技能性或知識性的工作;相對的,紐時另外舉了像沃爾瑪這種以銷售為主的服務業為例,假如沃爾瑪在某地方增加據點且增加了1,000名銷售員工,基本上大概只能夠提供1倍的就業機會,也就是這1,000人只能帶動1,000人非沃爾瑪的工作機會,若沃爾瑪是製造業,則可以創造2,500個工作機會。另外一個著眼點是他所外溢的工作性質也較偏重知識型或技能性的工作,像是技術外包、技術代工、教育培訓、資訊系統的服務等等,所以在美國過去50年的製造業外移過程當中,中產階級的人口相對地降低,根據紐時的分析,就是認為製造業離開以後所需要的知識型跟技能型的服務也跟著離開的緣故;所以美國人在反省經濟衰退過程時,非常明白美國需要擴大的不是內需市場亦不是服務業,相反地,國家發展最需要是讓製造業能夠迴流,所以在歐巴馬時期就曾經出現「再工業化」政策,再工業化的政策歐巴馬做得並不徹底,因為施政重點僅放在社會福利尤其是所謂的歐氏健保(ObamaCare);川普就不一樣了,他把製造業迴流當成第一重要的政策。

很可惜,台灣前一任的政府跟現在的政府對製造業的重視程度都不夠,最主要是他們誤解,認為說製造業最主要就是靠土地跟廉價的勞工,台灣因為不具備這兩個條件,所以不應該去發展不具備條件的產業,再來就是他們誤以為製造業一定會帶來環境污染的問題,在這樣的一個大旗底下,不管用電受限或者是溫室氣體如二氧化碳的限制,都不應該擴大製造業的規模,這是第三次工業革命之前的思維,我必須要很嚴肅的提醒這樣的思維已經落伍了。我們需要了解,現在新的製造業是高科技的智慧製造業,不只是要在流程程序上面去做創新的思考,並需要有高度的技術、高度的研發來支撐,才能夠讓製造業在未來跟美國、日本、德國一起競爭,並在競爭的過程中能夠突出。

在上述杜紫宸文章論點就是強調面對問題、解決問題的思路很重要。從哈佛商業評論2月份的「您找對問題了嗎?」文章中就解釋的很清楚,文中提到四十年前,米哈里.奇克森米海伊(Mihaly Csikszentmihalyi)和雅各.葛佐斯(Jacob Getzels)的研究就證實如何重新架構問題,在激發解決問題的創意上扮演了重要的角色。從愛因斯坦(Albert Einstein)到管理大師彼得.杜拉克(Peter F. Drucker)等思想家,都強調適當診斷辨識問題的重要性。然而,組織機構為什麼到現在還沒有辦法正確掌握問題呢?

俗話說:思路決定出路,舉個故事來說明一下,談判技巧的經典著作《哈佛這樣教談判力》(Getting to Yes)中,羅傑.費雪(Roger Fisher)、威廉.尤瑞(William L. Ury)和布魯斯.派頓(Bruce Patton),提到早期管理思想家傅萊特(Mary Parker Follett)對兩個人為關窗或開窗爭執不休的故事。這兩個人的根本目的不同:一個喜歡新鮮空氣,另一個卻怕吹風。直到第三個人出面問他們,弄清楚這些沒有說出來的根本目的,問題才獲得解決:開隔壁房間的窗子。

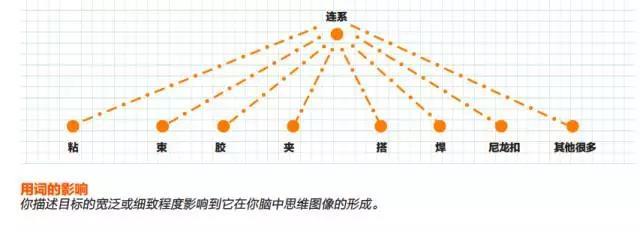

這個故事顯示重新架構問題的方法:特別注意相關各方的目的,先澄清這些目的,然後加以挑戰解決。製造業發展的問題不也是如此。當面對頭痛難解的問題時,重新定義、架構問題才是更好解決問題的方法。

創新風格測評網

創新風格測評網

.jpg)