文/AIM俐鉅創新總經理兼首席創新長詹長霖

是真的嗎?創新,竟然是從提問開始,或者換句話說是整理問題的邏輯關係 ,並且用文字語言表達出來?

一家公司的商業定位,基本可以概括為:We provide(What)to(Whom)with the benefit of(What)comparing to(Which competitor)because (Why)。所有成功的公司,都可以很簡潔地用這個套路描述清楚。

或者你可以試試填入你工作中遇到的問題,看看自己會不會突然卡住,無從下手。有時我們往往拍著胸脯的說「我非常清楚工作中的問題。」但是如果你覺得工作中所遇到的問題無非就是成本、技術、時間上的問題,並且當你填充上面的文字發現有困難時,那說明你可能並沒有真正的做到解決問題的第一步:根因分析,即找到核心問題。

我們可以通過一個實際案例來看到有邏輯地去提問,並且能準確地商業定位有多麼的重要!比方說,無創產篩是醫療產檢中想替代傳統羊水穿刺的一個技術手段。但是過去一些年間,它的市場一直打不開。我們可以假定它的技術已經比較成熟了。所以我們可以暫時忽略它的技術問題。如果是你,你覺得應該如何填寫上面一段話呢?

當無創產篩 PK 傳統羊水穿刺

下方是最早市場的定位(你可以看看你的填寫是否一樣):

We provide( 一種在孕婦外周血檢測胎兒DNA方法) to (高齡孕婦) with the benefit of( 減少穿刺失敗的風險) comparing to (傳統的羊水穿刺) because( bla bla…)。

這段話,可以看出無創產篩是想要替代傳統羊水穿刺的,因為這是一個存量市場,這也是無創產篩能夠在一開始市場快速擴大的原因。然而這是一種持續性創新而非顛覆性創新,當其試圖取代羊水穿刺時引起了爭議,這一benefit在醫生群體中沒有被廣泛認可。醫生並不認同羊穿應該被捨棄,羊水穿刺的失敗風險其實非常低,檢測得到的資訊也更多更準確,而且在醫療領域,要取代一種現行診斷標準,本身還必須能夠在法規上具備等同地位。在2012年前後婦產科學術界展開了多次討論,最後被婦產醫學專家共識定位為「一種近似於診斷的高精準度篩查」技術。某種程度上說,這是新技術和傳統路線的一種妥協。那麼我們換一種思路呢?

We provide(一種在外周血早期檢測唐氏綜合症的方法)to(高齡孕婦)with the benefit of (更早得到胎兒唐氏風險的精確判斷)comparing to(羊水穿刺的第16周)because(bla bla…)

這一新的定位,使得NIPT(無創產檢基因檢測)在孕婦的整個篩查流程中不知不覺成為了一個新的市場,其benefit得到了醫生和孕婦的認可,羊水穿刺也成為與之相連的後續方案,二者和諧共存。

當無創產檢中的NGS(二代測序技術) PK傳統的血清學篩查

未來中國的孕婦人數的自然增長速度將比不上流產人數和不孕不育人數的增長。而唐氏篩查的醫療流程最大的體量是早中孕期唐氏篩查,但檢出率只有60-70%,因此現在很多人傾向於未來去替代這個血清學一線篩查的市場。

這時,你可能會將無創產篩定位成:We provide (一種精準的早期檢測唐氏綜合症的方法)to(高齡孕婦)with the benefit of (更高的檢出率和準確率)comparing to(血清學唐氏篩查)because(bla bla…)。

這一定位乍一看上去不錯。但是,任何篩查手段的首要屬性都是「成本」和「簡單」,並非「準確」。而這卻是目前無創產檢中的NGS(二代測序技術)本身的相對弱項。中國幅員廣闊且地區發展不平衡,「低水準、廣覆蓋」一直都是適合國情的醫療衛生原則。在大部分地區NGS作為篩查還是受制於成本偏高,技術依賴性強,以及標本遠距離寄送帶來的品質和管理成本上升。著名的心血管專家胡大一教授提到「當技術對於患者而言不可及時,技術就沒有價值。」雖然作為NGS相對簡單的技術應用,無創產篩成本其實已經接近了發達省市可以買單的篩查價格,但是距離一兩百塊的傳統篩查成本仍然略顯勉強。而操作的複雜性在一段時間內無法改變。即便有一天替代血清學篩查,也很容易被新的更簡便篩查方法所顛覆,比如說有人想開發的新的濾紙幹血片法或是新的POCT技術(更加滿足「成本」和「簡單」的屬性)。因此,NGS用於無創產篩由於不具備完美定位,用於一線篩查不大現實,只能作為一種選擇性的篩查策略,其未來市場成長空間帶有不確定性。所以這樣定位也許不能獲得成功,所以是不是有更好的定位呢?大家可以想一想?

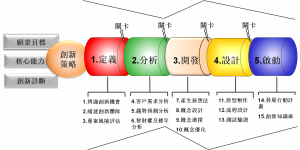

正因為定位對創新而言十分重要,所以我們將創新診斷和問題定義階段放在創新課程Gennovation™的第一步。有時創新不能單靠技術或投入大量資金,而是看清核心的問題和理清頭緒。創新需要方向,需要邏輯,需要方法。提問要是錯了,後面的努力將付諸東流!

資料來源:貝殼社,醫療創新

延伸課程:解碼工業大數據分析與應用、創新解碼體驗工作坊

http://vip.asia-learning.com/aim/course/courseintro/92501/d/1

http://vip.asia-learning.com/aim/course/courseintro/84500/d/1

創新風格測評網

創新風格測評網