文/AIM俐钜创新总经理兼首席创新长 詹长霖

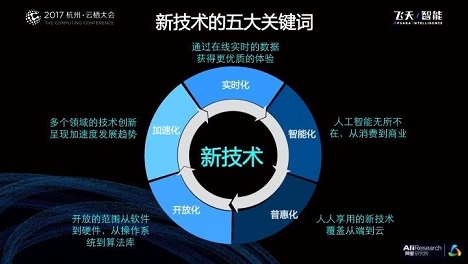

在DT时代,云计算、大资料、人工智慧,这几种技术是驱动未来变革的核心要素。这一点,我们应该在很多行业的变化上,充分感知到了这几项新技术的魅力。因为他们的即时化、智慧化、普惠化、开放化、加速化让未来的技术给行业带来了前所未有的飞跃!

首先,即时化。从资料的角度来说,线上即时是消费者获得最佳体验的源泉。

第二,智能化。AI在未来不仅存在云端,它在消费者端也成为无所不在的角色。

第三,普惠化。从移动互联网这几年的发展中,可以看到技术门槛越来越低,人人都可以享用新技术,比如以阿里云为代表的云计算平台,80多岁的老人都可以在上面做小型应用的开发,这是普惠化,这也是我们宣导的新技术的未来方向。

第四,开放化。这种开放化的范围在逐渐扩大,封闭是IT时代的代名词,未来从软体到硬体,从作业系统到演算法库都在走向开放。

第五,加速化。我们可以看到这一轮的技术变革和过往的差异,就在于它的速度是非常快的。

这五个关键字是阿里资料经济研究中心秘书长潘永花总结发布的。已经高度总结了新技术的关键。

这一轮的新技术革命还有一个非常大的特点,就在于它不是一个单一的技术革命,这是一个技术群落的概念,而这种技术群落的概念也不仅仅是技术与技术之间的融合。不仅仅是过往我们所理解的资讯技术就是资讯技术,其实资讯技术、生物技术,甚至物理技术各个层面进行多方面的融合。而在融合的基础之上,技术融合到产业的变革之中,这也是我们按照不同的技术对于商业的影响,都在对商业产生著越来越大的影响。

从行业的角度来说,新技术体系可以用「四个新」来概括:新基础、新智慧、新体验、新应用。

1.以量子计算、5G和AI晶片为代表的新基础

2.以线上计算、大资料处理和大规模机器学习为代表的新智慧

3.以机器智慧、人机自然交互、无人驾驶和VR/AR为示例的新体验

4.智联网、区块链、安全、新零售、城市大脑、工业大脑等典型新应用。

威廉·吉布森曾说:我们现在看到的很多点点滴滴已经标志着未来正在来临,未来已来,只是不均匀地存在于现在。难免不让人畅想:未来智联网会全方位普及,人工智慧与行业的融合程度越来越深,区块链也会有广泛的应用。通用的人工智慧时代会来临,原子和比特世界合二为一,未来材料、生物、能源、资讯多技术的融合会成为最核心的趋势。

而我们现在要做的,就是跟上这个脚步。比如零售业。哪些方面可以值得我们努力呢?比如身份识别、虚拟试衣间、机器人仓库、VR支付。教育业呢?未来课堂不单单指人手一个iPad或是简单的技术拼凑,而是结合上述特点而打造的全媒体交互空间。而你所处于哪个行业呢?是否已经逐步有了这些改变,还是固守成规呢?

延伸课程:产品技术地图工作坊、解码工业4.0大数据分析与应用

创新风格测评网

创新风格测评网