这十几年的科技日新月异快速发展,再加上这两年的全球疫情冲击,让企业的经营管理模式起了大变化,甚至很多人在面对企业问题都觉得创新思维能力不够用。我上周在教育部主办的一场训练课程讲「商业模式创新」,对象是大专院校的教授老师们,帮助老师们在转职或创业的过程中,能够了解目前产业的实际现况。课程中我举了很多实际发生个案来验证商业模式创新方法工具的运用,尤其是充分掌握跨领域(跨界)新技术、新服务、新产品的创新组合,来完成客户真正「待完成的工作」,这样的价值主张才能打动人心创新成功。

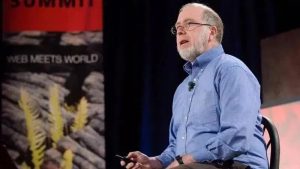

所以特别找出底下这篇凯文‧凯利对于未来的12个必然发展趋势演讲文章与大家分享,希望对于发展中的企业能提供「借势转型」的能量。

△凯文·凯利

演讲者:凯文·凯利,《连线》(Wired)杂志创始主编。《全球概览》杂志前出版人,第一届骇客大会(Hackers Conference)发起人,他的文章还出现在《纽约时报》、《经济学人》、《时代》、《科学》等重量级媒体和杂志上。

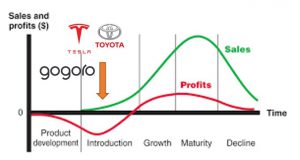

一般刚开始的颠覆性技术、产品都是来自边缘化的,具有以下这些特点:品质差、高风险、利润低、市场小、未被证实的,而且无人闻问愿意进入这个市场。

我想讲一些长期的趋势,这种必然的趋势都是交织在一起的、互相依赖的,但最后朝同一个方向前进。

跟30年后的我们相比,现在的我们就是一无所知,必须要相信那些不可能的事情,因为我们尚处于第一天的第一个小时——开始的开始。

我想讲一讲未来20年的技术走向。技术都会有一个前进的方向,我把它叫做必然,就是这个趋势像重力一样,一定会发生。比如有了晶片、电波等,必然会出现互联网,会出现手机。

我不想讲苹果会不会取胜,特斯拉会不会取胜,中国今后怎样,美国将来怎样,这不是我说的必然。

我说的是一种总体趋势,我相信这些趋势是可以预测的,但是它的细节无法预测。

比如电话一定会出现,但苹果不是;网路一定会出现,但Twitter不是。我想讲一些长期的趋势,这种必然的趋势都是交织在一起的、互相依赖的,但最后朝同一个方向前进。

1形成(becoming)

——所有的东西都在不断升级

下雨时每一滴水会如何进入到山谷,这个路线是肯定无从了解的。但是你一定知道方向——因为有重力,所以必然向下。而类似于必然发生的“重力”,商业趋势也是必然的,总体趋势一定能够预知。

我们是有选择的。在未来,新的技术必然会出现,我们可以选择想要新技术以什么样的形式出现——也就是说“到底出现什么”是我们可以选择的。

而今天聊到的必然趋势,互相依赖互相支持。在未来,所有的东西都变成了另外的东西,都在流动和改变。这样一种流动是时常在发生的。

比如有形的产品变成了无形的订购服务,过去在商场才能买到商品,但是现在,你可以在网上购买相应的服务,服务的一部分包含了你需要的商品。

比如从硬体到软体,现在所有的东西都是软体,这也是流动的趋势。比如现在,名词变成了动词,有形的东西变成了无形的。还有产品向服务的转型,之前卖成品,是有形的,现在采取订购,订购服务,是无形的。

我们处在一个液态的世界,所有的东西都在不断地流动,不断升级,变得越来越好。比如汽车,这好像是我们能够想像到的最有形的东西,但是你在睡觉时,特斯拉汽车也在不断升级,它的确变得越来越好了,这就是我们将要进入的一个新世界。

这些对我们有什么影响呢?

首先,终身学习,不断学习。当你一直处于一个学习的状态时,你永远都是一个新的人。所有的东西都是不确定的,你永远都是无知的,不管你多大年纪,处在人生哪个阶段,总会有新的东西出现,所以我们要永远处于学习的状态。

其次,所有的东西都是在形成的过程中,我们之前看到的是产品,现在看到的是过程。比如,我们以前拿到的是已出版的百科全书,现在的维琪百科就不是一本百科全书,它是一个创造百科全书的过程。一直在被改变,一直处在创造的过程中。

2知化(Cognifying)

——与人工智慧的合作表现决定你的薪酬

未来技术变革的影响是永久性的。技术将和人工智慧相关,技术要做的事情是让所有的东西更加智慧,这个智化的过程就是技术带来的改变。

未来技术跟人工智慧相关,是会给我们社会带来根本性变革的技术趋势,可能就像之前的印刷术一样。

很多东西已经变得很聪明了。比如看X光方面的专家会被人工智慧所取代的,法律方面的AI可以比人类律师助理更高效地阅读档案。

还有飞机驾驶员,比如一趟飞机的航程是12小时,人类飞行员只要工作七八分钟就行了,剩下的时间都是AI驾驶飞机,这些都是已经发生的。

我们为什么还需要人工智慧去说明我们开车呢?比如Google的无人驾驶汽车。因为他们的思考方式跟我们不一样,不会考虑杂七杂八的事情,只是专注去开车。

我们在AI方面做的事情,并不是让他们比人做得更聪明,因为它们很多方面已经比人更聪明了,我们要做的是各种各样的AI,让他们有多种思维方式。

Google训练人工智慧玩电子游戏,十年前就开始做了,Google从来没想过去教AI怎么玩,而是教AI怎么学习,AI与人类的不同只在于思考的方式不同。

未来将有数以万计创业公司,他们从事的是人工智慧用于某一个领域的工作。使用者越来越多的话,机器会越来越聪明,这是一种滚雪球的方式。

过去我们对智商的的认知就是一维的,这是一般的认知,我们不应该再这样看待智商。

我们的智商像不同的乐器弹奏不同的乐曲,不同的人弹奏出的乐曲也不一样,所以大家的IQ不一样。动物、人类和机器的节奏也不一样,所以IQ也不同。

很多人也非常担心,机器人会跟我们抢工作。有一些工作实际上是可以直接让机器人来做的,我们在AI上做的事情不是要让AI更聪明,而是让AI自己去学习,有更多思考和思维。有很多新工作,是机器人去帮助你完成的,工作职位是不断增加的。

AI帮助人类从电力电气、蒸汽时代到现在多彩纷呈的现代世界。现在的汽车,人类用手的肌肉力量即可开动250马力,我们假设将250马力的车转换成250种思想,那么你开的就不是车,而是自动化的电脑。人类未来的目标,是将智力作为一种服务,可以像电力一样传输。

所以,对效率要求不高的工作更适合人类。比如要求创造力的工作,因为创造本身就是不讲究效率的,不用考虑正确性,这是人类适合去做的工作。

任何看上去特别重复性的、没有意思的、没有什么乐趣可为的事情,都可以让机器完成。所以AlphaGo和人比赛,是不公平的比赛,因为AI吸收了过去所有的套路。

未来不管是哪个领域,实际上它都是最聪明的人加上机器。与人工智慧的合作表现决定了你的薪酬,你必须要和机器进行合作,而不是和他们对抗。

3屏读(Screening)

——任何一种平面都可以成为萤幕

这个趋势已经围绕在我们周围了,萤幕无处不在。任何一种平面都可以成为萤幕,看的书是一个萤幕,接触的所有平面都可以是一个萤幕。甚至有的人衣服都可以当成萤幕。

不同的萤幕之间形成了生态系统,不仅我们看他们,他们也在看我们。萤幕可以跟踪你的眼神,知道我们注意力聚焦在那儿了,我们重视什么东西,然后改变萤幕上呈现出来的内容。

情绪跟踪就是很好的例子,萤幕可以做注意力跟踪、情绪跟踪。可以根据使用者的注意力、情绪做调整。知道你什么时候高兴,什么时候困扰。我们即将进入萤幕时代,无处不在的萤幕,以前是读书,现在是读屏。

原来书本给人权威,现在是流动开放杂乱的世界,现在的真相是要不断地自己组装。

4流动(Flowing)

——你做的所有生意,都是资料

电脑中的三大阶段:原来是资料夹,之后是网路,现在我们处于一个资料流程动的时代。现在的阶段就是流标签,云端组成各种各样的流,通过微信、微博、Facebook等等,我们可以听流媒体上的音乐,看流媒体上的电影电视,所有东西都成为一种流。

什么东西在流动呢?资料,不管你是做房地产、医药、化工,还是教育,其实你做的生意都是资料。

商业乃资料之商业。归根结底,你在处理的都是资料。处理资料和处理客户一样重要。

全世界都处于同一个经济脉搏,企业不可能永远增长。但是城市不一样,城市永远在增长。

网际网路像一个城市,而不是一个企业,正因为它拥有着无限增长的特质。比如Facebook现在有15亿的社交连接,15亿人相互连接可以做的事情太多太多了,可以产生的价值也不可估量。

很多公司已经意识到了这一点。这么多的资料像是形成了超级生物体,远远超过人脑的容量了,这样一个巨大的机器星球,其实是全球化的一个运作,全世界的经济好像都以同样的脉搏在跳动,以同样的行为方式在运作。

5重混(Remixing)

——大多数创新都是现有事物的重组

经济学家发现,全新的东西很少,大多数创新都是现有事物的重新组合。这种重组就是我这里所说的重混。这是世界发展的方向,重要的趋势。

做重组或者重混时,首先是要做一个拆解,把它拆解成非常原始的状态,再以另外一种方式进行重组,之后不断进行这样的回圈,就像你把乐高拆开后再组装。

其实报纸也是一样,报纸不是一个单一的物体,它是一个组合,就是把不同的东西组合在一起:体育赛事、天气情况、书评,包括菜谱等等。互联网上也是,不同的资讯组合在一起,把之前所有的报纸拆解了,然后组合在一起。

同样,我们也可以拆解银行,把不同的银行功能分解之后重新组合起来,汽车也是这样,基本上所有的东西都可以这样做。

把化学概念运用到企业当中来,就像一张元素周期表,看一下企业当中的元素周期表,有哪些必要的元素,进行多次拆解重组,会形成新的东西。企业想要升级,需要拆解企业的构成,再进行重组,在重组的过程中产生新事物。

6过滤(Filtering)

——能吸引注意力,就能赚到钱

这是世界的另一面。现在有各种各样的选择,比如,每年会有600万首新歌,我们不可能听完,电影、书、杂志、文章,也是如此。

我们肯定需要一些人来帮忙,找到我们真正需要的东西,这就叫做过滤。我们是缺乏注意力的,所有的东西都变得越来越丰富,唯一变得稀缺的是人类注意力,没有哪一种技术可以增加你的注意力时间。

金钱是会随注意力走的,你能够吸引注意力,就会赚到钱。只要人们在这个地方花了注意力,肯定需要这方面产生价值,你在这方面做文章,就会赚到钱。

既然我们的注意力是世界上最珍贵的资源,我付出了注意力,我就应该拿到报酬。比如,我如果看了广告,就应该拿到报酬。

7互动(Interacting)

——它的影响将和AI一样深远

在我看来,互动的影响力可能和AI一样深远,电脑就是依赖于互动的。

为什么现在电视那么有意思呢?过去电视就是一个开关或者直接换一个频道,现在可以和电视互动了,可以搜索了,可以做各种各样的事情。

2050年的时候,电脑会变成什么样子?基本上你可以用整个身体没有任何障碍地互动,电脑是全方位可互动的机器。就像交响乐团的指挥家一样。有一些奈米雷达技术,他可以知道你手指动作的意义。

智慧手机之后应该是什么呢?一个是虚拟实境VR,把机器戴在脑袋上,你可以看到一些东西。

第二种是MR,也就是现实和虚拟混合。你如果把这样一个眼罩戴上的时候,每一件事情都是以3D的方式存在的,你可以用手控制这些现实,而且你真的是相信这些现实是存在的。

8使用(Accessing)

——所有权价值变成使用权价值

“使用”这个词其实很难去解释,也就是之前我们是拥有一个产品,之后我们去使用某一种服务。

优步是世界上最大的租车公司,但是它并不拥有一辆车,Facebook是世界上最大的媒体公司,但是它却不拥有内容,阿里巴巴是世界上最大的零售商,但是它没有库存。

这种拥有的概念已经不是那么重要了,使用在很多方面比拥有更好,你马上用到一个东西,用完之后马上可以丢掉,肯定比拥有某些东西要更好。因为你的目的是使用,但是拥有的话,你要承担很多的责任。

拥有的概念发生了改变,使用权优于所有权。很多东西,我们只需要使用,不需要维护、储存等其他工作。

现在很多的软体也是朝这个方向走了,不用购买,而是订阅,不仅是数位行业,在有形的行业也在发生这样的转变,包括汽车,滴滴、Uber都是其中的例子。我们不需要拥有汽车,只需要使用这种服务,使用无需拥有,无需维护,无需储存。

未来按需提供的服务比你拥有这件事物的比例要高。按需经济:各行业的Uber。有形的企业也在发生改变。

年轻人,我们把他们叫做游牧民族一样的人,他们在世界各地旅行,但是他们随身什么都不带,你需要什么东西的时候,在哪儿都能够拿到。

再过二三十年,新兴人类去哪儿都不用带任何东西了,去任何一个酒店,他们马上提供你想穿的衣服,你穿完后留在那里,酒店会帮你清理好。

甚至联手机都不用上,因为你看到任何一个平板,就可以认出你是谁,变成你的萤幕,任何一个手机可以认出你来,就变成你的手机。

整个世界都是你的,非常了解你,你需要什么都可以给你提供,想送到哪儿都可以。不需要行李箱,不需要任何东西,都有相应的服务,就像是新型游牧民族,不需要携带,游走世界。

9共用(Sharing)

——核心不是分享,而是协作

经常会有人讲分享经济,我想拓展一下这个概念。

首先,现在的分享还属于非常初级的阶段,这个世界很大,有很多东西都是可以分享的。对于创业者来说有一个挑战:我们能够做什么?能让分享得越多,价值提升越多。

其实我们在讲分享时,不是一般意义的分享,而是在讲协作,即:分享=合作,以一种规模化的方式合作,可以让成千上万几十亿的人以合作的方式进行互动,这些人的共同协作可以带来社会的变革。

这种规模是之前大家都无法想像的,这就是未来分享的趋势所在,不仅仅是分享设备,这会产生巨大的价值和财富,带来巨大的社会变革。

这里面有一个例子,就是区块链,区块链技术就是把一些交易以分散式的方式呈现,所以你可以以合作的方式来进行计算,不是一对一的,而是整个网路上交易都可以计算出来,之前的任何一项交易都会成为之后的网路构建的基础,在这样一个区块链的网路当中,你是无法作弊的。

10开始(Beginning)

——技术的用途,是“用”出来的

关于技术,在最开始的时候,没有人知道新的发明是最适合用于什么的,比如爱迪生的留声机,爱迪生根本不知道这能用来干什么。

留声机慢慢应用于两个场景:一是录下临终的遗言,二是录下教堂里的讲话,包括唱歌,后来留声机主要用于这个用途。

所以,用途很多时候就是通过使用来发现的,不断尝试,在发明的时候,我们可能想不了那么多。新技术出来的时候,我们也不知道可以用来干嘛,只有通过使用。

我们要评估技术的时候,也必须要使用这个技术,而不仅仅是空想,因为这个趋势是必然的,我们要指引和控制技术发展的方向,必须要使用,然后去调试、优化,使这个技术变得更好。

因为这些是很新的东西,虽然我们每天花五个多小时在社交媒体上,我们也不知道社交媒体能够给我们带来什么好处,这些问题都没有想通。它要求我们真正去学习它,使用它,这是需要时间的。

我们现在在做的工作可能和两年后完全不一样。150年前,美国70%是农民,现在只有1%的农民,难道那69%的农民就失业了?并不是,设想一下,在多年之后,工作可能就不存在了,我们在不断的时代的演变中,不断改变。

先去做,去尝试,去探索然后再思考,再规划,再去重复试验。要先做后想,再做再想。如果没有做就去思考,只是纸上谈兵。

所以我们需要不断学习,不断接受新的技能心得知识。我们要迎合这个时代的变化,所有人都是新手。

学习是不断创新的,如何去创造新的东西,如何去做创造和引领,不仅仅是学习,要去思考,勇于试错(不能害怕这个错误),犯错和学习进步不能分开。

持续性的小错误的容忍性,才能有大的创新的推动。最核心的一点,是需要有思考的原型,然后把它延长下去。

11提问(Questionning)

——好问题比完美的答案更重要

今天要找到答案很容易,你可以问谷歌,可以问百度,还有各种AI,他们都特别棒,回答变得越来越便宜。

但是同时,提问变得越来越贵了,我们必须要培训人们去提问,让他们创造问题,一个好的问题,会比一个完美的回答更有价值。

你必须要有非常好的驾驭问题的思维方式,因为问题本身可以开发一个新领域,是一个能动最好的推送者,像引擎一样,推动人的思维不断去创造。

问题比回答更有意义,好的问题是新的领域,问一个好的问题,必须要有一个驾驭问题的能力。必须要有意识去挖掘问题,不管设想是怎样的,问题要提出来。

12颠覆(Disruption)

——内因从来不是主要原因

最后我想说说颠覆,就是我们的创造性从何而来。

当我们在思考颠覆时,有四个规律:

1.不管你在哪个行业,颠覆不是从内部出现的,而是从外部推动的。搜寻引擎的创新,不是从搜索开始的。

2.一些一蹴而就的现象和技术,只是看上去很突然,但其实它已经在背后存在了很多年,比如VR已经25岁了,只是因为没有满足成为产品的底限要求,所以到不了大众的视线。

3.创造或者发明,是一个不挣钱的市场。首先大多数的发明都是失败的,风险非常高,一开始的品质非常差,也就意味着利润非常低,任何商人都会告诉你,投资这一行是非常不挣钱的。

4.市场小、前途未卜是创业公司的座标,成功的公司不需要承担这些风险。但是创业公司没有选择,因为他们挤不进那些体量大、很赚钱的市场,只能从这块看起来很差的业务做起。

下一波技术颠覆:

1.航空公司的颠覆者是无人机,现在无人机可以搭载人了,未来还会有更多的发展,也就是说航空业的颠覆来自于无人机的公司。

2.银行的颠覆来自比特币、支付宝等外部公司。

3.电信行业颠覆不是来自手机、移动通讯网路,而是来自无线网。

4.汽车的颠覆不是来自汽车,而是特斯拉,带轮子的电脑。

5.物种进化过程中不断思考如何进化来提升适应度,低的物种就会被淘汰,高适应度的物种就会存活下来。

所有的企业都在不断追求卓越,也是为了提升适应度。当处于生态圈里卓越的公司,想要攀登到更高峰的时候,需要先下山(降低适应度)再提升来达到顶峰,企业越成功越难下山。

结 语

我最后做一个总结,大家都知道未来令人难以置信,很多年前我在讲电脑,当时的电脑非常大,如果我说,以后电脑可以放到包里,甚至衣服上,人们会觉得我很愚蠢。

这些年来我发现一点,我们必须要相信那些不可能的事情,那些看起来不太可能为我们所使用的东西,将来肯定会为我们所用。我们尚处于开始的开始,处于第一天的第一个小时。

现在没有人是AI的专家——很多人懂AI,但是没有人是专家。跟30年后的我们相比,现在的我们就是一无所知。

我们看过去,认为过去是好的创业时机。同样,未来也是最好的时候。我们也处于最好的创业时代,因为我们还处在一个起点的时代。

如果现在我们已经处于20年以后了,人们会怎么说呢?可能会说,天呀,我真希望那一年活在这个世界上去创业,因为那个时候是创业的最好时期,很简单就找到商机了,很容易就改变世界了。

世界上最伟大的东西,现在还没有被发明出来,也就是说你现在开始,为时未晚。

文章来源:教育思想网、蓝血研究(lanxueyanjiu)、书享界(readsharecn)

创新风格测评网

创新风格测评网