经济日报创业超新星报导

新的一年丹阳冉,帷幄踌躇早打算。未雨绸缪好思路,创新出奇一步先。敢想敢做大业创,雄心壮志一片天。

一年的辛苦,终于迎来收官的时候,在此之际,俐钜感谢所有朋友及客户的支持与肯定!同时想借此机会,感谢台北经济日报在12月24日对俐钜创新研究院詹长霖博士及创新方法的报导。

以下是经济日报的报导,希望俐钜在新的一年里扮演好企业军师的角色,终结一代拳王的魔咒!

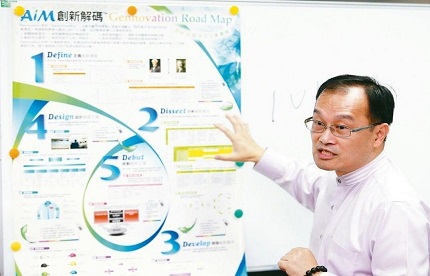

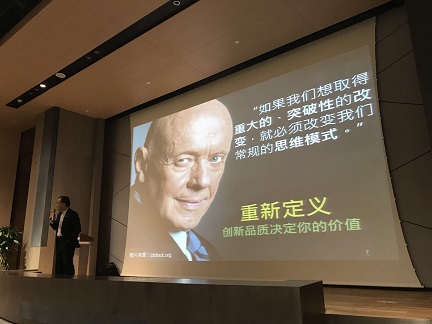

俐钜创新总经理詹长霖

2011年4月大中华地区第一家以「系统性创新」辅导为主的管理顾问公司俐钜创新成立了;六年多来,俐钜创新在两岸四地台湾、中国大陆、香港,澳门间,提供华人中小企业创新解决方案。

俐钜创新总经理兼首席创新长詹长霖回想,原本在美国BMGI管理顾问公司担任大中华区首席创新长的他,总是在台湾、上海间来回奔波,服务大型的外商公司,却总觉得纯美国式的创新方法,很难协助华人中小企业突破经营管理困境。

2011年的农历春节回台后,他和四位企业家朋友聚首,提及此事,于是五人决定成立一家管理顾问公司,锁定协助华人中小企业,提供「创新」服务,因此取名「俐钜创新」,并在4月间正式成立。

两岸企业做的大多是代工,詹长霖指出,以IC设计来说,很多公司当初是靠着一、二位创始人,打造出一项产品,「红个三、五年」后,就再也没有下一代亮眼新产品出现,沦为「一代拳王」。

詹长霖分析,这些「一代拳王」欠缺的就是系统性的创新机制,以支持企业运作下去,因此,俐钜创新就是要协助企业,透过创新和变革突破经营管理的困境,以持续发展下去。

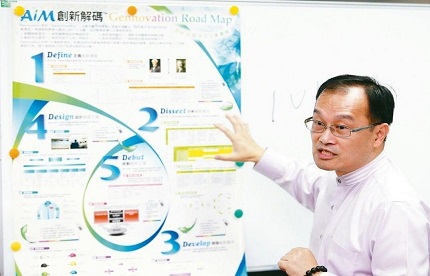

「系统性创新」就是俐钜创新辅导企业跨越创新研发瓶颈的秘密武器。这是詹长霖根据全球500大企业的创新手法,归纳出五个阶段、15个步骤的「创新解码TM D5 Model」,为客户提供创新解决方案。

2012年詹长霖出版「精益系统性创新」一书,华硕董事长施崇棠在序中称赞这本书,就是提供一套系统性创新的方法,让企业可以「按部施工,创新成功」。

施崇棠以为,系统性创新方法的重要观念就是员工心态调整,及从物的观点转换成对人的观察。这个方法不仅适用制造业,也适用服务业。

施崇棠认为,意外之中的突破,常常只有一次,可能只是美丽的意外,不会重复出现,所以有系统地进行组织创新,就显得非常重要,因为这样的创新能量是强大而持久的。

俐钜创新提供的服务包含:商业模式创新、产品研发创新、营运管理创新、组织变革管理、领导效能开发、组织学习发展。詹长霖举例,苹果概念股轴承供应商新日兴的旋转性可携式平板配件,就曾接受该公司的服务。

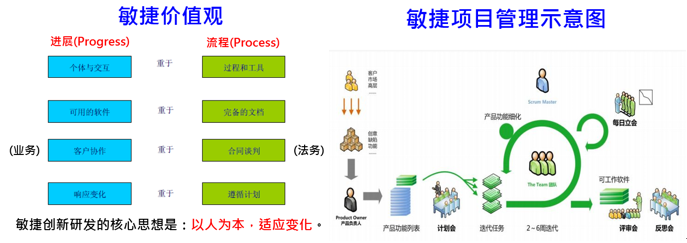

以产品研发为例,詹长霖说,包括产品价值创新、产品技术创新和研发管理创新。而创新服务的方式则包含:创新评估、创新培训、创新咨询和创新投资。

詹长霖强调,俐钜创新不只是为客户授课、培训而已,而是要「辅导客户把产品做出来」。

他举例,在香港上市的大洋矽橡胶公司在代工制造手机防水的结构时,生产技术良率始终无法达标,后来在该公司辅导制程创新下,良率大幅提升到89%。

詹长霖说,该公司目前拥有18位资深的专业咨询顾问,以科技业的半导体业为主。业务伙伴则分布在台湾、中国大陆、美国、法国、日本、瑞典、挪威。营收则以中国大陆占六成、台湾占四成。因应数位时代来临,詹长霖表示,公司面临二大挑战,一是顾问人才的培养,二是如何结合人工智慧与顾问业务服务。

总座詹长霖 管理界黑带大师

从半导体工程师到美国BMGI管理顾问公司大中华区首席创新长,再到成立俐钜创新管理顾问公司担任总经理兼首席创新长,力求上进是詹长霖成功的关键。

云林工专机械设计科毕业的他,退伍后,考上台湾工业技术学院工业管理系就读,毕业后,顺利进入当年当红的半导体产业工作。

詹长霖说,尽管半导体产业工时长,但因公司会配发股票,「工作十年就可以退休了」一句话,让当年的年轻人趋之若鹜。

从基层工程师做起的他,先后在华昕电子、宏碁集团扬智科技工作,在扬智科技曾任总经理室品保中心主任,在大型集团工作,让他开拓了视野,也遇到了贵人,时任扬智科技总经理、目前是华硕技术长的吴钦智,让他推动全面品质管理(TQM)。

因缘际会,在友人引荐下,他进入管理顾问领域,2005年并进入美国BMGI管理顾问公司工作,后来担任大中华区首席创新长、副总经理,并成为精实六标准差黑带大师(MBB),指在企业战略、流程改善、卓越运营等方面管理和方法论的专家。

「黑带大师必须具备出色的领导能力和大胆的创新意识」,詹长霖说。期间他还到加拿大魁北克大学蒙特娄分校管理与科技学院博士后进修理论基础,并发表了「创新解码TM D5 Model」,也就是系统性创新的方法论。由于过去在半导体等产业的实务经验,与他在美国BMGI大中华区辅导企业技术创新、商业模式创新的实战经验,至今他辅导企业获得专利超过250个以上。

他也是经济部工业局全面品质(TQM)顾问师、产业创新腾龙抢珠计画特聘顾问,财团法人宏碁基金会TQM种子讲师。

詹长霖认为,创新不只是创意的激发,更要将创意付诸行动,将创意想法商品化,才能为企业组织创造利润。他期许,要作为一位创新及绩效卓越系统性方法论的专业顾问与领航者,为两岸中小企提供顾问辅导服务,引领客户「按部施工、创新成功」。

五阶段解码 找出创新DNA

俐钜创新的主力产品就是「创新解码TM D5 Model」。什么是「创新解码TM D5 Model」?就是透过五大阶段、15个步骤,设计思考创新方法,也就是「创新战术」。五大阶段就是定义、分析、开发、设计和启动。詹长霖解释,当有企业前来寻求创新协助时,要先定义该公司需要什么样的创新,因此:

第一个阶段「定义创新机会」,有三个步骤,1.辨识创新机会在那里;2.接下来组建创新团队;3.进行专案风险评估。

第二个阶段「分析创新需求」也有三个步骤,1.进行客户需求分析;2.趋势预测分析;3.智财权及标竿分析。

第三个阶段「开发创新概念」则有四个步骤,1.产生新想法;2.概念设计;3.概念选择;4.概念优化。

第四个阶段「设计创新方案」有三个步骤,1.原型制作;2.流程设计;3.测试验证。

第五个阶段「启动创新」有二个步骤,1.发展行动计画;2.创新知识库。

.jpg)

詹长霖强调,任何阶段都设有「关卡」,由顾问师审查,如果行不通就喊「卡」。而五大阶段、15个步骤让企业可以有创新阶段与创新步骤依循,提升创新成功的可能性。他说,五阶段系统性创新架构,可解决企业面临的产品创新、技术创新、服务创新、商业模式创新等问题,解决企业经营中遇到的问题核心,打造出企业的创新力,创造最大的商业价值,「创新品质决定企业价值」。

至于创新的类别有12种,包含:产品或服务、平台、解决方案、行销、客户体验、商业模式,流程、价值链、运筹或供应链、通路、网络、研究与开发。

一探课程规划:创新解码

创新风格测评网

创新风格测评网

.jpg)